森の学校 by 六本木未来会議 PROJECT REPORT【前編】

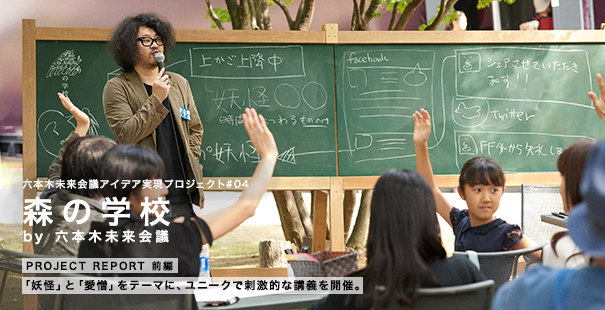

PROJECT REPORT 前編 「妖怪」と「愛憎」をテーマに、ユニークで刺激的な講義を開催。

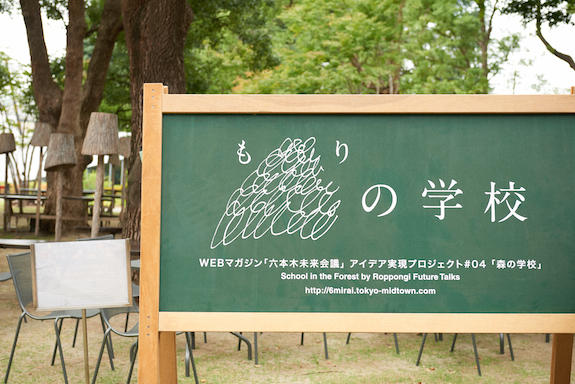

「六本木アートナイト 2017」で2年ぶりに復活した「森の学校」。今回は、9月30日(土)の昼と夜、2回に分けて青空(星空)教室を実施。昼の授業ではAR三兄弟の川田十夢さんが、そして夜の授業ではメディアアーティストの落合陽一さんが講師として登場しました。両名の個性が存分に表れた、貴重な講義の内容をレポートします。

頭に浮かんだ疑問符をひもといて、都市伝説を作ろう。 〈妖怪〉AR三兄弟 川田十夢先生

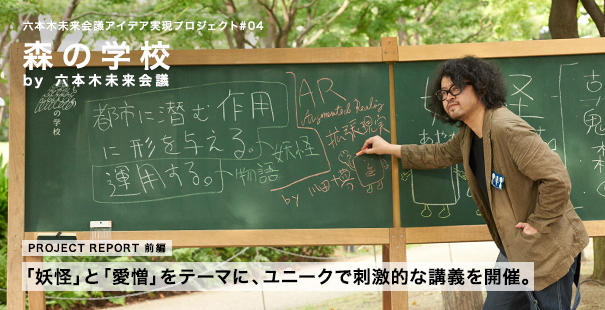

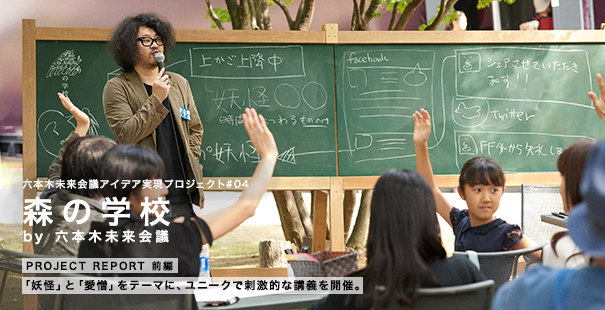

会場となった東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデンに隣接する芝生広場で昼の授業(13:00~14:30)の講師を担当するのは、AR三兄弟の川田十夢さん。早々に来場し、黒板に何やら黙々と描き始めました。今回の講義テーマは「アート×物語×テクノロジーは都市伝説とどう付き合っているのか ~あなたの心の妖怪を引きずり出します Augmented Reality~」。

過去に登場したクリエイターインタビューでも、AR(拡張現実)を妖怪に見立てて解説してくれた川田さん。心の妖怪を引きずり出すとはどういうことなのか、怖いけど見てみたいような......早くも期待が高まります。

妖怪は人間にとって根拠のあるものばかり。

昼の部らしく、親子で参加している方もチラホラ。妖怪というキーワードは子どもにもやはりキャッチーなようで、川田さんが黒板に描いたジバニャン(『妖怪ウォッチ』のキャラクター)の似顔絵に反応する姿が。

「今日はみんなに自分だけの妖怪を作ってもらい、それが機能する物語を考えてもらいます。しかも今日できた妖怪をARで再現して、来年の六本木アートナイトで展示できたらいいなと思っています」

思いがけない提案にざわつく参加者のみなさん。

「僕の本業は開発者ですが、なぜ妖怪にこだわっているかというと、たとえばこういうステキな場所で急に風がピタリと止まったら、誰かのしわざじゃないかと想像することが昔から好きなんです。その象徴が、妖怪と呼ばれるものであるような気がして」

『古事記』や『日本書紀』にも妖怪の類は出てきますが、昔ながらの妖怪とされる鬼もヤマタノオロチもカッパも、人間にとって何かしらの根拠があって形になっているようなものばかり。それらが周りに及ぼす影響を考えていくと、ひとつの物語ができあがるのだと川田さんは説明します。

日常で何気なく感じる疑問符を振り返ってみる。

妖怪づくりは、同じテーブルに座り合わせた5、6人がチームで行うことに。テーブル内で自己紹介をしたあと、早速お題が与えられました。

「ここ3日間くらいで、頭に浮かんだ疑問符を書き上げてみてください」

日本の民俗学者の分類によると、妖怪には大きくふたつの種類があるそう。ひとつは「どうしてこんなことが起こるんだろう。これは◯◯のしわざなんじゃないか」と疑ってしまうような、人間の介在していないところで起こる、原因が解明されていないことをする妖怪。もうひとつは「私はどうしてこんなことをしたんだろう」と自分自身が不思議に思ってしまうような、人の行為に作用する妖怪。日常で何気なく感じているこうした「?」を振り返り、ひとつひとつ書き出していきます。

手始めに川田さんが、ユニークな例をあげてくれました。「学校や会社で思わず言ってしまう、『昨日寝てなくてさぁ』というセリフ。本当は結構寝ているにもかかわらず、ついそんなことを口にするのは、時間にまつわる妖怪のしわざと考えると納得がいきます。そば屋さんが出前を急かされると『今出たところです』と言いがちなのも、同じく時間の妖怪が関係している可能性が......」

これをきっかけに、日常に潜むさまざまな疑問が生まれました。たとえばある女性は、「私たちのチーム全員が経験しているのですが」と前置きして、こんな疑問を告白。

「洗濯物を取り込んだり、しまったりするときになぜか靴下が片方だけなくなっていて、気がつくとまた揃っていたりするんです」

小学生の男の子はふたつの疑問を発表。「ひとつ目は、テストの前にしっかり勉強したのに、本番になるとすぐに忘れてしまうこと。もうひとつは、好きな人ができるとなんで24時間ずっと楽しくなるのかなということです」

「まだ妖怪が登場してないのに、グッと来ちゃった!」と目を細める川田さん。

"クソリプ妖怪"と"妖怪原点回帰"の大きな違い。

次のステップとして、それらの疑問を生み出している妖怪の姿を絵で表現することに。その際の注意点として、またまた川田さんからユニークな例が。

「まず悪い例から。Facebookなんかをやっていると、わざわざ断る必要ないのに『シェアさせていただきます!』と言ってくる人がいるよね。Twitterだと『FF外から失礼します』とか。これらは"クソリプ妖怪"といいます(笑)」

次にいい例として、おそらくまだ川田さんしか発見していないという、とっておきのネタを披露。

「最近セブン-イレブンが、『ありがとうおでん』というキャッチコピーを打ち出しているんだけど、ついにお客さんじゃなくて、おでんそのものに感謝し始めちゃってるんだよね(笑)。たぶん会議とかで考えすぎた結果、いろんなサービスを始めてみたけど、やっぱりおでんが一番すごいから、ストレートな気持ちを出そうよっていう妖怪のしわざなんです」

その名も、"妖怪原点回帰"。

「何が言いたいかというと、クソリプ妖怪はSNSを使っていない人には理解できないから、物語として伝わりにくいし、共感されにくい。だけどコンビニだったら、みんな行ったことがあるからイメージしやすいですよね。自分たちの考えた妖怪にフォルムを与えながら、別の場所でも作用するような物語を考えてみてください」

妖怪をヴィジュアル化して物語として運用させる。

妖怪をヴィジュアル化し、なおかつ物語を加えていく作業は、チームによってアプローチもいろいろ。何パターンも描き起こして、みんなが納得できるイメージに近づけていこうとするチームもあれば、妖怪のイメージがどんどん膨らんで、シリーズ化できそうなくらい壮大な物語が生まれているチームも。こうして誕生した、5つのチームの力作を紹介しましょう。

チーム1:靴下妖怪 小さい妖怪が10匹くらいチームになって動いている。光学迷彩が仕込まれていて、人がいるときは床や靴下などの色と同化して目立たないが、人がいなくなると元の姿に戻る。靴下以外に洗濯ばさみやヘアピン、イヤリングなどを隠すことも。日本だけでなく世界中にチームがいるらしい。

チーム2:ラブのすけ どこに出没するかわからないため、突然恋が始まる。この妖怪に取り憑かれて好きな人ができると、めちゃくちゃハッピーに。人にも優しくなって、体が地面から1ミリ浮く。今回のアートナイトにもたくさん出没するという噂が......!

チーム3:くしゃみ妖怪 世界中のみんなにくしゃみをさせる妖怪。ビュンビュン飛んで、いろんな人にくしゃみをうつしてしまう。

チーム4:アルバルーン アルバルーンの「アル」は、アルコールのアル。体にたくさんバルーンがついた妖怪で、お酒の席にふと現れる。バルーンのなかにはいろんな感情が入っていて、お酒と一緒に人に吸わせることで、ラーメンが食べたくなったり、怒りっぽくなったり、ハッピーになったりしてしまう。

チーム5:早乙女&斉藤 酔っぱらいに取り憑く2種類の鬼。真面目な酔っぱらいに憑く鬼が早乙女で、酔っ払うことが好きな人に憑くのが斉藤。早乙女に憑かれるとまっすぐ家に帰って、家族のために夜中にご飯を炊く。だけどそのご飯を自分で食べてしまって、次の朝、家族から怒られる羽目に。斉藤は陽気な酔っぱらいが大好きで、憑かれると酔っぱらいがさらに加速して、トイレで寝てしまう。

妖怪と作品を作るプロセスは、実は似ている。

オリジナルの妖怪を作るという命題に、大人も子どもも夢中になったひとときには、川田さんのこんな思いが込められていました。

「アートは"難しいものをわかっている人が偉い"っていう考え方が、なんとなくありますよね。キャプションを見てわかったつもりになることもあるけれど、今回作ってもらった妖怪の物語のように、自分で想像を膨らませる鑑賞法もあると思うんです。妖怪を作るプロセスと作品を作るプロセスはわりと近くて、もやもやしたものに形を与えて、それがどう作用するかっていうのはまさにアート。今日作った妖怪のことを心に留めて、普段から疑問符を見過ごさないようになってほしいですね」

川田十夢さんのクリエイターインタビューはこちら。

RELATED ARTICLE関連記事